Um Relato de Criação no Precário: Dimensões de Gambiarra na Criação de MEXO

Por Matheus Fernandes

06/02/2021

Resumo: Esse escrito é uma tentativa de atravessamento por procedimentos processuais de criação do meu projeto multimídia, Mexo, a partir de uma ótica da gambiarra. O projeto é analisado por sua potência visual que nasce de um gerenciamento comunicacional de gambiarras entre corpo-computador-situação. Gambiarra aqui é pensada enquanto um sistema mutante de fatores que potencialmente emergem em contextos de precariedade. Meus movimentos vão em busca dessas mutações e suas causas, não se fixando apenas em coeficientes técnicos e materiais, mas lançando-se sobre aspectos geopolíticos, psicossociais e tecno-corpóreos, estabelecendo ligaduras e sobreposições em prol de uma análise mais cuidadosa desse ecossistema em deslocamento, onde se manifesta a criação.

Palavras-chave: processo criativo, tecnologia, precariedade, gambiarra, política.

Antes de tudo, queria me situar nesse espaço e dizer que me chamo Matheus. Eu nasci, cresci e continuo crescendo no interior da Paraíba. Aqui eu vivo, estudo, crio, fujo, deliro, às vezes é difícil diferenciar o que é o quê. Eu crio músicas[1], imagens[2], textos, e possuo um computador que me auxilia a pensar, executar e compartilhar essas coisas. Tenho um projeto que chamo de Mexo, uma espécie de espectro, ficção, ocultação de IP, fuga do que Matheus deveria se tornar em uma dimensão sócio e geopolítica de interior paraibano. Por Mexo eu autorizo minhas criações, as quais vazo majoritariamente pela internet e são recebidas por outras existências que pouco sabem de onde saíram e como foram feitas.

Falar de internet, máquinas e tecnologias comunicacionais é um ponto que muito me interessa nessa tentativa de tradução dos meus processos de criação. Porém, me interessa menos debulhar uma espécie de tutorial ou relato técnico e me interessa mais pensar nas forças que afetam e movem tais processos, que os fazem acontecer e, não menos importante, que também os impedem de acontecer. Situar meu trabalho é também se debruçar sobre esses contornos gerados pelas impossibilidades, desde as econômicas às culturais, das fugas das compulsões heterossexuais de uma fossilizada Paraíba masculina até as fugas da escassez de recursos de uma região considerada atrasada, como é conhecido o Nordeste.

Porém, essa não é uma narrativa precária, mas uma narrativa do precário. Não é a narrativa de uma criação precária, mas de uma criação no precário. Gostaria de fazer essa desconjuntura que por um lado desencadeia os indivíduos do precário de estarem continuamente justapostos a estereótipos hostis de criações menores, ingênuas e de validade duvidosa, e que por outro lado não deixa de inscrevê-los enquanto portadores de prejuízos. Além disso, me distancio de uma tentativa de louvar a escassez na criação, concordo com Bhabha quando ele afirma que “a contingência como tempo significante de estratégias contra-hegemônicas não é uma celebração da ‘falta’ ou do ‘excesso’, ou uma série autoperpetuadora de ontologias negativas” (BHABHA, 2010, p. 241-242). Deste modo, considero a multiplicidade de possibilidades enunciativas, fabuladoras e inventivas que emergem em meio às inconstâncias sociopolíticas e aos deslocamentos identitários de cada sujeito em situação de precariedade em seus contextos particulares.

Por precariedade eu entendo a vulnerabilidade de toda e qualquer natureza social na qual alguns corpos são subjugados, são abjetos (KRISTEVA, 1982). Tomo emprestado as palavras de Judith Butler (2018) que pensa essas vidas precárias enquanto não realmente vidas, logo, rapidamente esquecíveis, destrutíveis e não passíveis de luto. Butler, em seus escritos, questiona ferrenhamente o exercício dos direitos humanos universais, o que eu colocaria aqui como direitos Humanos com H maiúsculo, me referindo a lógica moderna de um projeto civilizatório Humanista que segue um perfil muito bem delineado e territorializado do que deve ser um Humano em todos os âmbitos de sua vida, incluindo sua relação com instrumentos, técnicas e tecnologias[3]. Portanto, se algumas vidas não são realmente Vidas ou vivíveis, alguns humanos também não são realmente Humanos ou humanizáveis. De forma mais categórica, Butler expõe suas noções das situações desses corpos em precariedade afirmando que:

A “precariedade” designa a situação politicamente induzida na qual determinadas populações sofrem as consequências da deterioração de redes de apoio sociais e econômicas mais do que outras, e ficam diferencialmente expostas ao dano, à violência e à morte. (…) Populações diferencialmente expostas sofrem um risco mais alto de doenças, pobreza, fome, remoção e vulnerabilidade à violência sem proteção ou reparação adequadas. A precariedade também caracteriza a condição politicamente induzida de vulnerabilidade e exposição maximizadas de populações expostas à violência arbitrária do Estado, à violência urbana ou doméstica, ou a outras formas de violência não representadas pelo Estado, mas contra as quais os instrumentos judiciais do Estado não proporcionam proteção e reparação suficientes. (BUTLER, 2018, p. 42).

Reconheço também, de forma local, a partir dessa elucidação importada de Butler, a precariedade do meu contexto nordestino, brasileiro e sul globalista como uma herança da colonização (BALLESTRIN, 2013) e dos conflitos externos e internos (SAID, 1990) causados pela modernização no sul global e no Brasil, que continua a condicionar e hierarquizar existências em um degradê complexo de acúmulos de precarizações, não-merecimentos, desimportâncias e epistemicídios. O que Said (1990) coloca como Orientalismo, o que Spivak (2010) reclama enquanto violência epistêmica, o que Mignolo (2008) aponta como saberes subalternos, todos esses sendo autores das chamadas epistemologias do sul global conhecidos pelas críticas pós-coloniais à dominação dos saberes do norte. Trazendo para um lugar de ainda mais proximidade, Albuquerque Jr. (2009) traz a noção de invenção do Nordeste, explicitando os movimentos feitos para a identidade estereotípica nordestina ser considerada de tal modo que é hoje, incluindo as associações com a seca, a pobreza, o atraso, entre outros estereótipos culturais e comportamentais, como o perfil do macho nordestino, que o autor discute nesse e em outros trabalhos. A invenção, nesse caso, não se trata de uma auto-criação, mas de uma produção discursiva do outro por meio de essencializações e violências epistêmicas, não somente por meio de uma construção ideal do outro, mas de uma materialização dele, como Castro-Gómez explica:

Ao falar de “invenção” não nos referimos somente ao modo como um certo grupo de pessoas se representa mentalmente a outras, mas nos referimos aos dispositivos de saber/poder que servem de ponto de partida para a construção dessas representações. Mais que como o “ocultamento” de uma identidade cultural preexistente, o problema do “outro” deve ser teoricamente abordado da perspectiva do processo de produção material e simbólica no qual se viram envolvidas as sociedades ocidentais a partir do século XVI. (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 88).

Assim como algumas vidas não são necessariamente vidas e alguns humanos não são tão humanos assim, o precário é a outrização das políticas de acúmulo de posses e privilégios. E a lógica de manutenção desse sistema é que a exigência ao precário pela sua sobrevivência seja dada ao mesmo tempo de uma indução à impossibilidade dessa demanda, por meio do obscurecimento de auxílios e direitos, acompanhado de aumentos de preços e taxas numa velocidade equivalente da hiperprodução de desejos e de imaginários de possibilidades duvidosas. Aqui opera ativamente a sedução pelo progresso juntamente ao individualismo, instaurados também no projeto da modernidade.

Como demonstra Hall trazendo as noções do surgimento de um status social associado à soberania individual afirmando que “a época moderna fez surgir uma forma nova e decisiva de individualismo, no centro da qual erigiu-se uma nova concepção de sujeito individual e sua identidade” (HALL, 2005, p. 13). Essas concepções que trançavam um individualismo soberano, o progresso positivista e a modernização em uma confluência otimista e burguesa de futuro foram reclamadas por Adorno. A crítica de Adorno muito me interessa, especialmente a partir da leitura de Löwi e Varikas (1992) referente a seus pensamentos da destruição da civilização a partir das próprias máquinas como um movimento de retorno da natureza. Essa destruição seria realizada pelo sujeito oprimido, historicamente fragilizado e precarizado, no caso do texto deles, pela mulher.

Quando me refiro a uma destruição das máquinas através delas mesmas, me refiro a um uso outro das armas, instrumentos e máquinas das quais temos acesso. Não se trata de uma destruição literal das estruturas, já que em nossa posição precária seríamos os soterrados nessa catástrofe. Concordo quando Grosfoguel nos seus levantamentos sobre a divisão internacional do trabalho no sistema-mundo capitalista exclama a crise que existe na ideia “de uma ruptura moderada com os Estados Unidos e Europa que nos permita nos localizarmos como estando em um exterior (un afuera) absoluto e ‘livre’ e ‘soberano’ das suas estruturas de poder político e econômico globais” (GROSFOGUEL, 2012, p. 345). É complexo e até mesmo cruel nos forçar a uma estratégia no afuera absoluto, de ter que pensar e operar outras “máquinas” em meio ao nosso estado de dependência, submissão e imobilidade política.

Referindo-me a um ecossistema atual permeado por aparelhos e máquinas que cada vez mais possuem um caráter sistematicamente substitutivo e autônomo (não incluo autonomia operacional/técnica), a gambiarra surge como uma potência, um embate e ao mesmo tempo uma rota de fuga, uma possibilidade de destruição do processo civilizatório pelas próprias máquinas civilizadoras. Gambiarra, enquanto conceito, transborda a ideia de improviso resolutório para eventuais problemas, ela se mostra como uma tática de contorno de encadeamento das impossibilidades, gerando não só uma resposta momentânea à precariedade, mas insurgindo alguns questionamentos que se referem às construções das técnicas convencionais impregnadas em toda e qualquer coisa e seus usos. Para Obici, a gambiarra:

Em geral emerge em contextos precários – em relação a recursos, materiais, ferramentas limitadas ou inexistentes – e é uma solução técnica que não se preocupa necessariamente com a solução bem-acabada. Pela falta de projeto, o improviso configura-se como uma ação empírica e informal, às vezes com uma postura oposta ao saber formal e teorizado, porém não necessariamente contrária, porque seria possível falar em gambiarra num contexto do saber formal e técnico. Ou ainda, vista como uma ação política frente ao excesso de consumo, a impossibilidade de acesso a recursos, ao modo de uma desobediência tecnológica, como veremos nas páginas a seguir. (OBICI, 2014, p. 11).

Particularmente, a gambiarra não se fixa apenas em idealizações de materialidades, técnicas e tecnologias consideradas nobres ou não-nobres, mas também no que acontece durante a detecção da fragilidade de um sistema e no contrabandeamento de seus elementos de um lugar para outro através de fissuras. Em outros termos, gambiarra não estaria presa somente à técnica, ao material ou à ideia de obra de arte finalizada, mas sim num mecanismo que é capaz de atravessar todos os estágios conscientes e inconscientes de uma criação. Defendo esse ponto de vista trazendo aos meus processos criativos, os quais se dão no computador em suas quase totalidades, mais especificamente em programas estrangeiros, sofisticados e financeiramente inacessíveis para as minhas condições, logo, adquiridos por meio de gambiarras digitais, redes de compartilhamento, ocultações de IP, alterações de VPN, cracks, hacks, vazamentos, até mesmo de mecanismos mais simples como o print.

Considero uma das marcas mais fortes da minha criação visual a técnica que remete a colagem feita digitalmente. O procedimento vindo das técnicas de recorte e colagem com materiais físicos, geralmente papel, tesoura e cola é usado por mim nas possibilidades dos fluxos de bits, que considero ainda mais provocadora que os objetos físicos por alguns fatores. O mais importante deles é o que chamo de possibilidade de contrabando, refiro-me a variedade de imagens que existem pulverizadas pela internet, de materiais visuais de fontes desconhecidas, sem aparente proprietário. Além de transportar essas imagens com pouco esforço, é possível transformá-las, cortá-las, multiplicá-las a um ponto que se tornem irreconhecíveis ou não sejam mais inteiramente elas. O contrabando também se mostra uma fabulação de possibilidades fictícias na precariedade de elementos, cenários, adereços que custariam uma produção mais opulenta, completamente inviável dentro das minhas condições. Contudo, essas operações provocam o surgimento de uma ética outra e adentra completamente na discussão em desterritorialização, camuflagem, bricolagem, fuga e propriedade intelectual. Por esses motivos intitulo a prática como contrabando, não por liderar uma facção digital de extorsão de imagens, mas pelas lacunas permissivas e/ou bloqueadoras que no espaço digital parecem ser mais transitáveis.

Figura 1 – Mexo: Corpocupinzeiro.

Fonte: Matheus Fernandes.

Miller Puckette (2004) faz uma associação do termo inglês IP – Internet Protocol (protocolo de internet) com a ideia de um outro IP – Intellectual Property (propriedade intelectual). Puckette relata a diferença entre possuir um objeto (bem material) e uma ideia (bem imaterial). Assim, compara a multiplicação física e exata de um pão, que seria materialmente impossível, à multiplicação informacional em um fluxo de bits, como exemplo uma foto de um pão, que é infinitamente possível de ser multiplicada. Afirmando, dessa forma, que o IP, no sentido de propriedade intelectual:

[…] é, no fundo, uma tentativa de atrelar duas moedas: a do material e a das ideias e informações. Os bens físicos só podem estar na posse de uma pessoa de cada vez; […] O material obedece às leis de conservação. Informações e ideias não obedecem a nenhuma lei de conservação; mais ideias podem sair de um sistema do que entraram. As informações, na forma de um fluxo de bits, por exemplo, podem ser copiadas quantas vezes você desejar, quase sem custo. […] A propriedade intelectual torna efetivamente um custo de mercadoria de valor zero, tornando as cópias artificialmente escassas. Todos os bilhões de dólares em "software" não valem nada intrinsecamente, e o único propósito da lei da propriedade intectual é fazer com que custem dinheiro em vez de serem gratuitos.[1] (PUCKETTE, 2004)

Algumas coisas podem ser consideradas nesse pensamento de Puckette. A primeira é que a comercialização e o custo da propriedade intelectual são baseados numa barata reprodução de códigos. Apesar de não adentrar nessa discussão nesse trabalho, aponto para uma notável produção de acúmulo capital das grandes empresas proprietárias e distribuidoras desses códigos que compõem softwares e programas. A segunda observação é a própria facilidade e barateamento da reprodução desses códigos que evidenciam suas fissuras, as mesmas fissuras de um sistema que observo nesse texto enquanto gambiarra. De certo, o sujeito do precário exposto à criação de desejos, mas também cercado pela impossibilidade que esses mesmos desejos carregam, “dão um jeito”, operam pelas gambiarras. A estratégia da propriedade intelectual para gerar lucro é também seu ponto fraco, por mais que continuamente se cerque de novas codificações de muros de vigilância e monitoramento cada vez mais difíceis de atravessar sem ser rastreado.

Figura 2 – Mexo: Gaita Glitch.

Fonte: Matheus Fernandes.

Não tenciono afirmar aqui que o acesso dos sujeitos na precariedade se dá sempre pelas gambiarras. Nem apelo para uma romantização do acesso dos mesmos às tecnologias. A história do país evidencia como os corpos subalternos e colonizados foram sempre postos a também se comunicar com esses aparelhos, instrumentos e máquinas. Poderia apresentar uma perspectiva do plantation ou do pós-industrial, mas uma perspectiva contemporânea me interessa ainda mais. Basta observar quem opera caixas de supermercado, centros de telemarketing, quem detém a necessidade de operar utensílios eletrônicos de limpeza, de produção alimentícia em restaurantes, quem atende clientes em lojas de eletrônicos e precisa estar apto a entender as tecnologias e fazer demonstrações para poder vendê-las. Existe uma lógica tecnológica inclusiva, uma inclusão diferenciada (NEGRI, HARDT, 2005), com intenções muito bem traçadas e potencialmente dominadoras que mantêm as precarizações no mesmo lugar que estiveram desde suas implantações coloniais.

O que gostaria de levantar é que a relação da tecnologia com o sujeito do precário carrega condições, e trazendo para a discussão específica desse trabalho, que é a minha criação pessoal, afirmo que a máquina que uso pra criar não foi adquirida para fins criativos. Existem lapsos histórico-culturais numa sociedade que habitam entre o escolher uma tecnologia e ser escolhido por ela. A máquina, o computador, posso incluir também o celular, para muitos de nós se encarrega de outros trânsitos e possuem outras funções numa dimensão social que facilmente sufocam suas potencialidades inventivas, o que configuraria qualquer ato criativo feito nessas máquinas com utilidades traçadas como espécies de fugas e redesenhos das suas funcionalidades racionais, como operam as gambiarras.

Gostaria ainda de comentar que as condições da inclusão tecnológica no precário possuem subcondições e assim por diante. Volto para o progresso e sua distribuição e acúmulo geopolítico, dessa vez usando-o como uma lente apontada para o contexto de interior paraibano nordestino brasileiro sul globalista. Periferia de periferia de periferia. O avanço tecnológico aqui é movido não só pelas novidades, mas também pelos resíduos, termo que tomo emprestado de Ávila (2015) ao analisar a criação de Marion Martinez, artista mexicana que construiu esculturas sacras feitas com restos de máquinas, chips e hardwares. Ela faz associações literais dos dejetos que o progresso tecnológico produz, restos de um encanto vencido que transformam as paisagens hora cinzentas, esfumaçadas, hora em glitches multicoloridos lutando contra o verde, contra a paisagem aquática, acúmulos que se desintegram lentamente, causando danos aos ecossistemas nos quais conseguem chegar.

Aqui, eu queria ir mais longe e expandir a noção e assimilar o resíduo à sua ainda utilidade produtora de pressa e progresso. Gostaria de fazer uma leitura das minhas máquinas funcionantes, porém ultrapassadas, como itens residuais, levando em consideração seus modelos, marcas, sistemas operacionais, validades funcionais e, mais ainda, validades sociais e políticas cronológicas que esses aparelhos carregam. De fato, as atualizações de aparelhos e sistemas que surgem diariamente operam de modo que as máquinas se tornem insuficientes por sua falta de potência, de memória, causando os hiperaquecimentos, fechamentos repentinos, travamentos, desligamentos, telas azuis.

Com isso, afirmo que minhas criações também incluem todas aquelas que se perdem nessas perturbações do peso do novo com a insuficiência do resíduo, já que softwares são pensados para serem suportados por determinados tipos de sistemas. Muitas tendências e movimentos emergem, mesmo em países desenvolvidos, desses embates ruidosos e apropriações da falha, geralmente debaixo do guarda-chuva conceitual da arte lo-fi, ou de baixa fidelidade, numa tradução livre. Apesar de me apropriar da falha e do ruído, não somente por tendência artística digital, mas na maior parte do tempo por contingências, meu jogo criativo é também fugir do que me é dado.

Mas o que acontece no processo insistente de uma criação em HD nas máquinas de baixa potência? Uns podem ler HD enquanto high definition, eu lanço aqui uma hiper desobediência. Suponho então que é criada uma relação intempestiva de performatividade que se atualiza na limítrofe contextual corpo-máquina, na contingência, nos trânsitos mal feitos, na proposição inesperada e na insistência. O corpo força a máquina num redesenho por suas possíveis fissuras e a máquina dá respostas a esses forçamentos, um ecossistema que é subjetivamente, mas totalmente, engendrado por políticas e limitações socioculturais e pela tentativa de desobediência das mesmas. Com isso, percebo uma dimensão da performatividade atualizadora da gambiarra, que não se encontra em nenhum elemento separado, mas na comunicação desses sistemas de funções e disfunções.

Ao questionar o que seria a atualidade, Kastrup (2008) põe a força da intempestividade em sua conceituação. As forças intempestivas operantes na atualidade se somariam a estratos históricos constituídos por formas conservadas, e, portanto, os desestabilizaria. Intempestividade seria um agente operador de diferença num estado sólido de um presente explicado pelo passado, logo, ele se tornaria um presente deslocado numa espécie de devir, no qual o sujeito não busca exatamente pela diferença, mas se guia pela deriva da própria atualidade. Uma deriva na qual a estratificação histórica é insuficiente para equacionar com exatidão todas as causas da repetição das formas instituídas e da geração de diferença. Seria, pois, uma força atualizante que, nem totalmente consciente, nem totalmente inconsciente, opera por meio da incerteza de forma a causar uma colisão com o adestramento não propositivo das máquinas. Máquinas que, num sentido deleuziano, podem transbordar as idealizações restritas a engenharias tecnológicas e abarcar os próprios sujeitos, usuários, controladores e especialmente seus desejos. Intempestividade é o desejo inoportuno e imprevisto formado por novas éticas vindas de multidireções durante o ato criativo.

Existe uma implicação intempestiva rito-performática no ato de criar com máquinas que inclui o corpo vivo e pulsante, não somente a máquina guiada por digitais ou comandos de voz. O sentido de performatividade que sugiro aqui é daquela intrínseca às atividades e movimentos corporais, outrossim de uma estratificação de programa performativo naturalizado pelo corpo em suas ações criativas. E, a ação criadora que aqui me refiro não se limita a criação considerada artística, dessa forma entendo arte enquanto vida, vida enquanto encontro, encontro enquanto comunicação, comunicação enquanto criação.

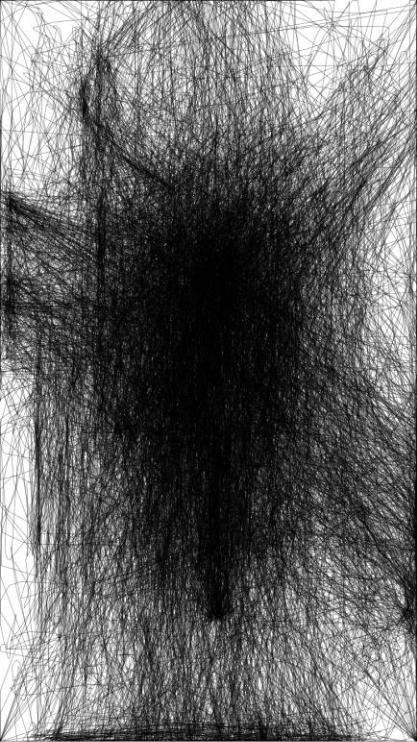

Nesse sentido, enquanto uma criação acontece, outras potências criativas, e ouso dizer criações, acontecem simultaneamente. Portanto, operações secundárias e de redesenho de funções maquínicas ocorrem de forma oculta, e percebo nesse redesenho funcional também uma potência material e imaterial de gambiarra. Como experimento, tenho produzido imagens (Figura 3) no software de edição enquanto um detector de movimento capta a performance da ponta da minha digital no touchpad, criando uma contínua imagem-risco (Figura 4). A imagem-risco seria um redesenho criativo dentro de outro ato criativo. Um conceito-gambiarra que reflete o rastro enquanto traço, o traço enquanto risco, risco enquanto perigo, perigo do latim periri, que está em experiri, ou experiência, o ato de atravessar um perigo, uma dúvida, uma intempestividade.

Figura 3 – Mexo: fRag.

Fonte: Matheus Fernandes.

Figura 4 – Mexo: Riscos de fRag.

Fonte: Matheus Fernandes

Posto isso, minhas (de)formações e (des)construções digitais nessa análise não devem ser pensadas apenas numa dimensão simbólica, técnica ou poética. As assimilações anatômicas, cognitivas, psicológicas e sociopolíticas de tempo, espaço e situação devem ser também conferidas. Durante a criação existe um corpo que cansa, que dói, que sua, que perde a paciência, que adoece, que se transforma e se deforma em semelhante cadência enquanto cria junto à máquina. Existe uma superfície-gambiarra em que o corpo se apoia, existe outra superfície-gambiarra em que a máquina é apoiada, e nisso surge uma comunicação insistente do corpo com máquina, pelas trocas de calor, de atrito, de luminosidade, de excesso de ruído. Em última instância, essa performance prostética cybridizadora me interessa enquanto construção e obstrução de um corpo pulsante em estado de criação no precário e todos procedimentos que numa lente biopolítica requerem maior atenção.

Para concluir, poderíamos extrair desse texto quatro dimensões de gambiarra no meu ato de criação que valem a pena ser recapituladas. A primeira dimensão seria a gambiarra enquanto detecção da fragilidade de um sistema e sua possibilidade de contrabando. A segunda, da gambiarra enquanto fuga e redesenho da utilidade petrificada do objeto-máquina. Na terceira dimensão eu colocaria a gambiarra enquanto resíduo ainda funcionante. E, na quarta dimensão, a gambiarra enquanto atualidade intempestiva na multiplicidade per-formativa e de-formativa. Acredito ainda que outras dimensões possam ser detectadas durante o desenvolver dessa pesquisa, por enquanto fico com essa passagem rápida pelas quatro que me pareceram mais explícitas.

Em contextos de precariedade como o Brasil, país apontado como maior consumidor de pirataria do mundo pela empresa especializada em segurança digital Nagra/Kudelski Group, as gambiarras se espalham, se normalizam, se imbricam, tornam-se parte da nossa paisagem, porém não resolvem os problemas que contornam. Por vezes, realmente, são ótimas expositoras dos problemas éticos e infraestruturais que tentam contornar, por vezes os camuflam despretensiosamente, por vezes criam mais problemas, já que existem outras instâncias econômicas não mais inocentes pautadas na comercialização acumulativa das gambiarras. Minha busca pelas gambiarras, seus rastros, afecções e motivos é uma pesquisa em desenvolvimento que parte de uma autoanálise crítica para detectar os sistemas que me cercam e reclamá-los de alguma forma.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE JR., D. A invenção do Nordeste e outras artes. 4ª ed. Recife: FJN; Ed. Massangana; São Paulo: Cortez, 2009. 340 p.

ÁVILA, E. Do high-tech a azteca: descolonização cronoqueer na ciberarte chicana. Revista Estudo Feministas, v. 23, n. 1, p. 191-206, 2015.

BALLESTRIN, L. América Latina e o giro decolonial. Revista Brasileira de Ciência Política, n.11, p. 89-117, 2013.

BHABHA, K. H. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

BUTLER, J. Corpos em aliança e a política das ruas. São Paulo: Civilização Brasileira, 2018.

CASTRO-GÓMEZ, S. Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da “invenção do outro”. Em: LANDER, Edgardo (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005.

DUSSEL, E. Europa, modernidade e eurocentrismo. Em: LANDER, Edgardo (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005.

GROSFOGUEL, R. Descolonizar as esquerdas ocidentalizadas: para além das esquerdas eurocêntricas rumo a uma esquerda transmoderna descolonial. Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar. São Carlos, v. 2, n. 2, 2012, pp. 337-362.

HALL, S. A identidade Cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2005.

KASTRUP, V. A cognição contemporânea e a aprendizagem inventiva. Em: KASTRUP, V.; TEDESCO, S.; PASSOS, E. Políticas da Cognição. Porto Alegre: Sulina, 2008.

KRISTEVA, J. Powers of horror. Nova York: Columbia University Press, 1982.

LÖWY, M.; VARIKAS, E. A crítica do progresso em Adorno. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 27, p. 201-215, dezembro 1992.

MIGNOLO, W. Histórias Locais / Projetos Globais: Colonialidade, Saberes Subalternos e Pensamento Liminar. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

NEGRI, A.; HARDT, M. Multidão. Rio de Janeiro: Record, 2005.

OBICI, G. Gambiarra e Experimentalismo Sonoro / Giuliano Lamberti Obici. São Paulo: G. L. Obici, 2014. 184p.

PUCKETTE, M. Who owns our software? A first-person case study. Proceedings, ISEA, 2004.

SAID, E. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. Tradução Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

SPIVAK, G. Pode o subalterno falar? Tradução: Sandra Regina Goulart Almeida; Marcos Pereira Feitosa; André Pereira. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2010. 133p.

[1] Tradução livre pelo autor da citação original: “IP is at bottom an attempt to peg two currencies together: that of material and that of ideas and information. Physical goods can only be in the possession of one person at a time; [...] Material obeys conservation laws.Information and ideas don’t obey any such conservation law; more ideas can come out of a system than went in. Information, in the form of a bit stream for instance, can be copied as many times as you wish, at almost no cost. [...]IP effectively makes a zero-value commodity cost money by making copies artificially scarce. All the billions of dollars worth of ‘software’ are intrinsically worth nothing at all, and IP law’s only purpose is to make them cost money instead of being free” (PUCKETTE, 2004).

[1] Acesse em: https://mexo.bandcamp.com/

[2] Acesse em: https://www.instagram.com/mmexoo/

[3] “1. A civilização moderna autodescreve-se como mais desenvolvida e superior (o que significa sustentar inconscientemente uma posição eurocêntrica). 2. A superioridade obriga a desenvolver os mais primitivos, bárbaros, rudes, como exigência moral. 3. O caminho de tal processo educativo de desenvolvimento deve ser aquele seguido pela Europa (é, de fato, um desenvolvimento unilinear e à europeia o que determina, novamente de modo inconsciente, a ‘falácia desenvolvimentista’). 4. Como o bárbaro se opõe ao processo civilizador, a práxis moderna deve exercer em último caso a violência, se necessário for, para destruir os obstáculos dessa modernização (a guerra justa colonial). 5. Esta dominação produz vítimas (de muitas e variadas maneiras), violência que é interpretada como um ato inevitável, e com o sentido quase-ritual de sacrifício; o herói civilizador reveste a suas próprias vítimas da condição de serem holocaustos de um sacrifício salvador (o índio colonizado, o escravo africano, a mulher, a destruição ecológica, etecetera). 6. Para o moderno, o bárbaro tem uma ‘culpa’ (por opor-se ao processo civilizador) que permite à ‘Modernidade’ apresentar-se não apenas como inocente, mas como ‘emancipadora’ dessa ‘culpa’ de suas próprias vítimas. 7. Por último, e pelo caráter ‘civilizatório’ da ‘Modernidade’, interpretam-se como inevitáveis os sofrimentos ou sacrifícios (os custos) da ‘modernização’ dos outros povos ‘atrasados’ (imaturos), das outras raças escravizáveis, do outro sexo por ser frágil, etecetera” (DUSSEL, 2005, p. 30).

Clique aqui e faça o download

Clique aqui e faça o download